统计与数据科学学院 王江艳 报道

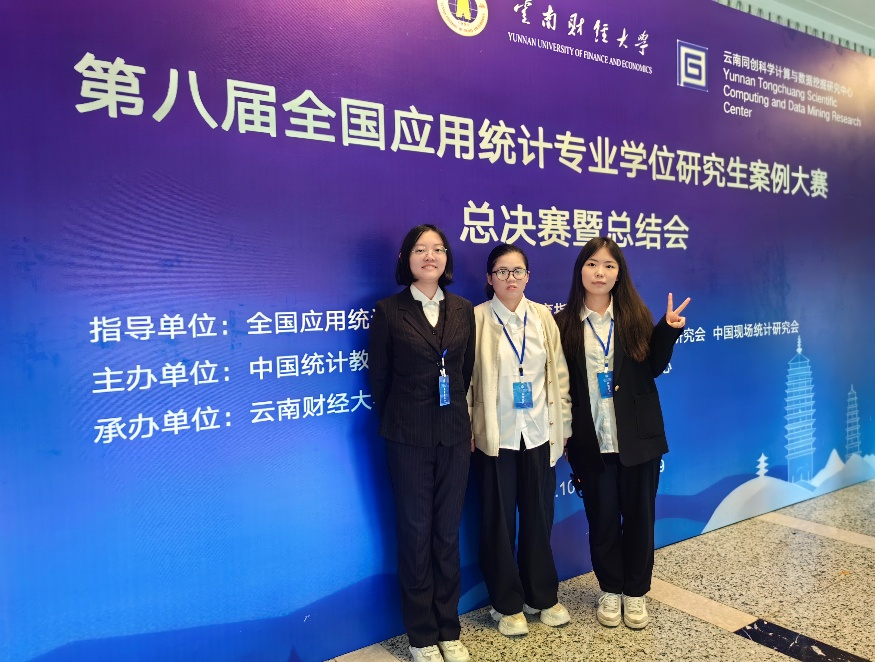

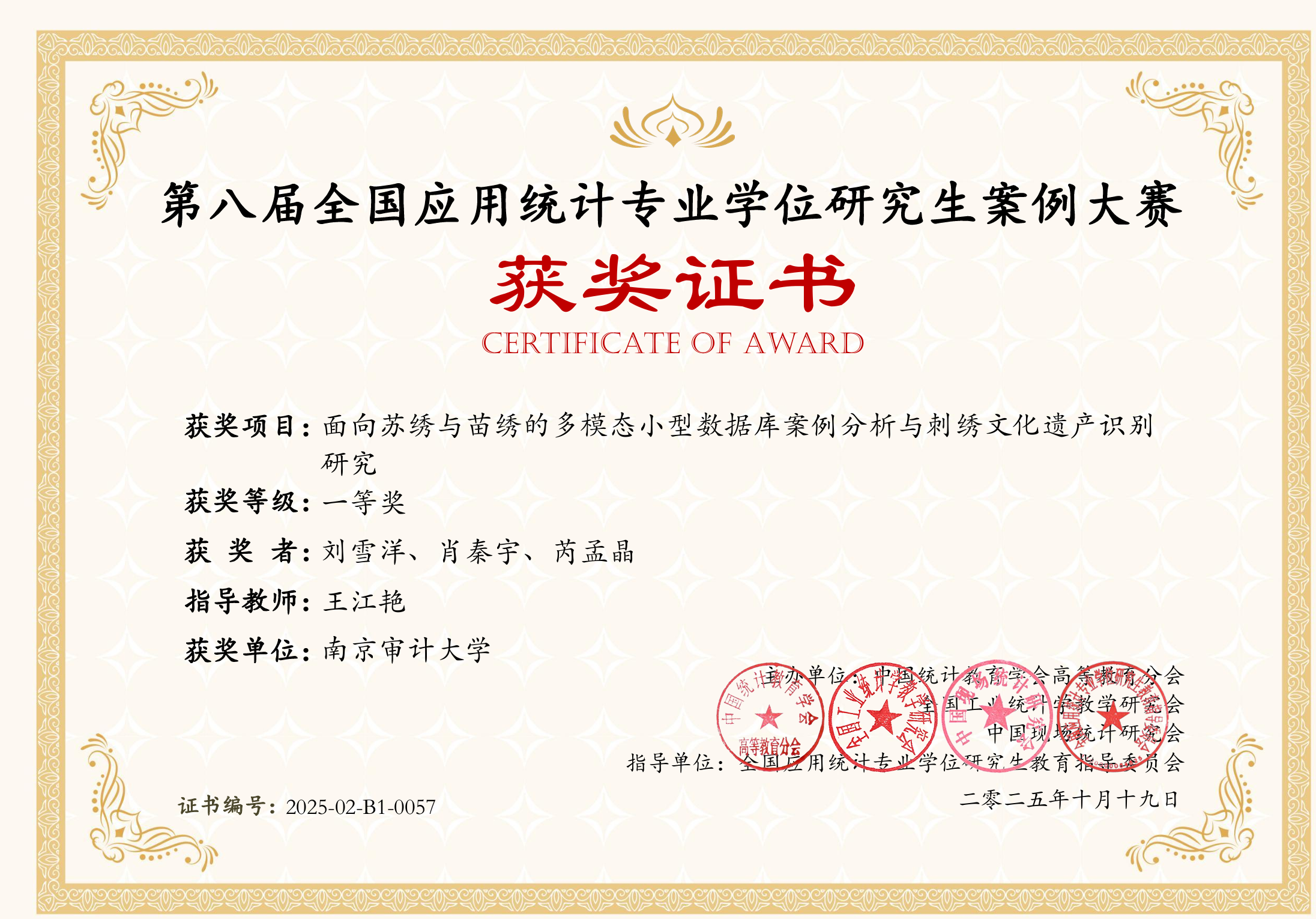

近日,在第八届全国应用统计专业学位研究生案例大赛中,由南京审计大学统计与数据科学学院刘雪洋、肖秦宇、芮孟晶三位同学完成的项目《面向苏绣与苗绣的多模态小型数据库案例分析与刺绣文化遗产识别研究》荣获全国一等奖。该项目以总书记“着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”重要指示为引领,融合图像识别、自然语言处理与深度学习技术,构建了面向苏绣与苗绣的多模态图像—文本识别数据库,实现了刺绣文化遗产的智能分类与活态传承路径创新。

全国应用统计专业学位研究生案例大赛是国内统计与应用数据科学领域的权威赛事,强调统计方法与现实问题的深度融合。本次获奖项目聚焦中华优秀传统文化保护中的现实难题——刺绣技艺面临传承断层、文化信息碎片化、数字化记录不系统等问题,以苏绣与苗绣为研究对象,构建高质量图像样本的多模态数据库,综合运用VGG16、MobileNetV2、Transformer等先进模型,实现了对两类刺绣图像的高精度识别与文化语义解析。

统计与数据科学学院始终坚持以“数据赋能、交叉融合、服务社会”为育人导向,强调“理论+实践+创新”的人才培养模式。本项目中,学生团队在指导教师王江艳的带领下,系统完成了从数据采集、算法选型、模型构建到系统实现的全流程实践,体现了学院在“新文科+新工科”融合背景下,培养具备数据思维与文化洞察力的复合型人才的显著成效。

项目推进过程中,学院党委充分发挥党建引领作用,推动“党建+科研+文化传承”的积极融合。教师党员牵头组建攻关小组,与学生深入非遗田野、文献库与博物馆,将组织优势转化为科研创新的强大合力。项目不仅是技术成果的体现,更是基层党组织服务国家文化战略、落实“把论文写在祖国大地上”的生动实践。

该数据库的构建,突破了传统非遗保护中“重存贮、轻解析”的局限,通过融合感知哈希算法、注意力机制、多模态融合等关键技术,实现了苏绣与苗绣的自动分类,初步建立起“纹样—技法—文化寓意”之间的数字化映射关系,为后续虚拟展陈、文创设计、教育传播提供了可扩展的数据基础。

未来,统计与数据科学学院将持续推动数据科学技术与人文社科领域的交叉创新,强化党建引领下的科教融合与产教协同机制,为中华优秀传统文化的数字化保护、活化利用与国际传播贡献“南审智慧”与“统计力量”。